大雪山連峰を望む 北の町

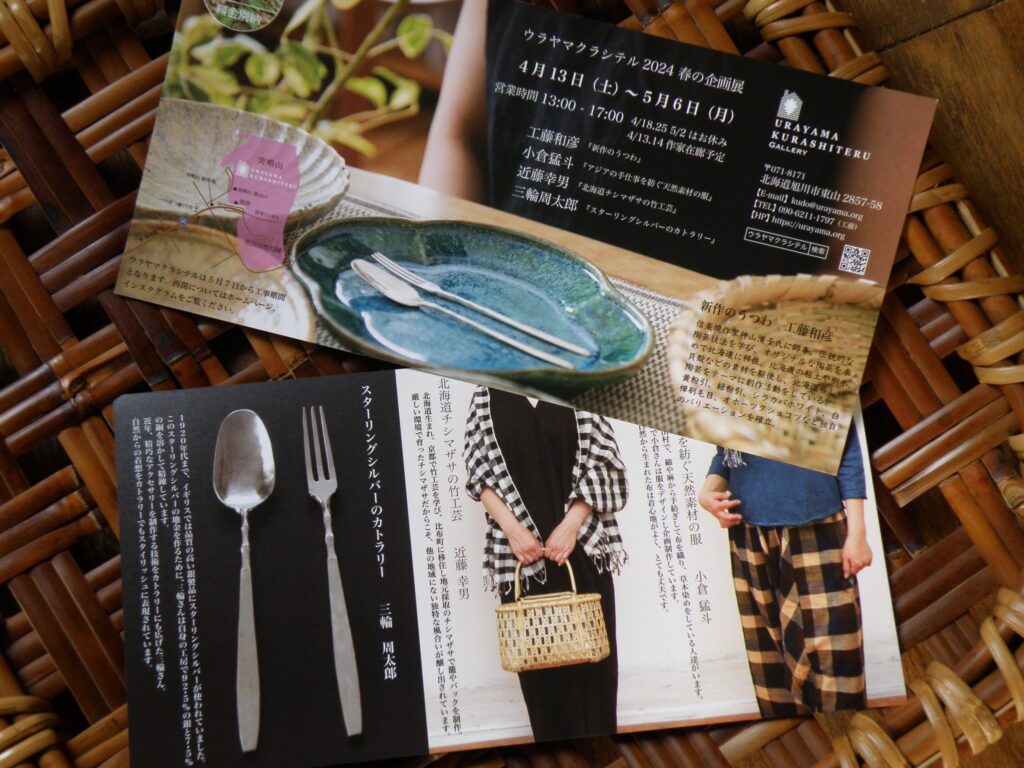

北海道の中央部・旭川市の北西に位置する比布町に工房を構え、周辺の山で育つ千島笹(チシマザサ)で籠を編んでいます。千島笹は、通称「根曲がり竹」と呼ばれ親しまれていますが、実は笹類。雪の重みで根元が曲がることから「根曲がり竹」という愛称がつけられています。

冬の寒さにも耐え忍び、深い雪に押しつぶされながらも堅牢に育つ千島笹は世界中の数あるタケ・ササの中で最も強靭と言われています。

木でも草でも竹でもない、笹の籠

本州などの真竹や孟宗竹と比べ、千島笹は太いものでも直径はわずか2~3㎝ほどと細いため、一本の竹(笹)からはほんの数本しかヒゴを作ることができません。また、根曲がり竹の愛称がつけられる程、曲がって育つ特性があるため完成まで手間のかかる作業が続きます。

しかし細いが故、丸みを帯びており野趣の中にもやさしく、温もりを感じられると思います。

実用性だけでなく美しさも兼ね備え、大切に使えば一生もの。

飾り気のない素朴な味わいが暮らしにそっと寄り添う。使うほどに艶が増し、年月とともに愛着の湧く籠へと変わっていきます。

北の竹工房は現代の暮らしに寄り添い、自然にも人にもやさしい籠を作り続けています。

Profile

私は千島笹を9月頃から雪が積もり始める11月中頃まで、自ら切り出し、ヒゴを取り、籠を編んでいます。

笹同士が擦れ合い傷がつきますが、なるべく傷の少ない材料を使うようにしています。

「燻煙千島笹」は伐り出したばかりの笹を一年以上もの間、専用の燻煙窯で燻し煤竹色に仕上げています。

自然の色合いが美しく、退色に強い籠ができあがります。

古くからの伝統的な技法に独自の感性を取り入れ、千島笹の特徴を生かした新しいデザインの作品を作り続けています。

作品に大地の力強さを感じてもらえたら幸いです。

また、千島笹工芸を未来へ伝承したいと考えています。

近藤 幸男

略歴

1951年 北海道生まれ

1979年 京都で竹工芸の技術を学ぶ

1988年 大阪工芸展知事特別賞を受賞

1996年 日本伝統工芸展入選

2019年 ベルギーのフラワーデザイナー、ダニエル・オスト氏とコラボした作品を発表

2023年 千島笹工芸館を開館

後継者の育成に励む

個展・企画展多数。

著書[竹細工の絵本][生活工芸双書]他。

旭川道新文化センター講師

Access

千島笹工芸館・北の竹工房

〒078-0342

北海道上川郡比布町西町3丁目7-1

(比布駅すぐ隣。旧地域ふれあい館・ブンブンハウス)

OPEN

開 館 日:(月)(土)(日)

時 間:13:00-17:00

※開館は4月~11月中旬頃まで。(冬季休館)

※開館日、時間は変更になる可能性がございます。

お越しの際はHP・Instagramをご確認ください。

※工房は非公開となります。

Contact

080-6078-3251

kondou@kitanotakekobo.com